張楊氏製筆中國毛筆有371種款式

清朝(後金)1636-1912,又稱大清帝國,是中國歷史上最後一個君主制王朝,也是最後一個征服王朝。1583開始統一女真,1616年建州女真部首領清太祖努爾哈赤建立後金,1619年統一女真諸部。1636年,清太宗皇太極改國號為清。1644年明末農民將領李自成攻佔北京,明朝覆亡。山海關大戰後清軍趁勢入關,政治上初期推行首崇滿洲、圈地投充、剃髮易服、遷海令、文字獄等等,軍事上打擊農民軍和南明諸政權,逐步佔領中國。然後歷經康雍乾三朝,勵精圖治,創立中國歷史上長達一百五十多年的“”康乾盛世“,極大地擴充了版圖,疆域面積高達1300余萬平方公里,同時君主專制發展到頂峰。順天府是指明清朝兩代北京地區,順天府的轄區在清初多有變化,乾隆八年(1743年)開始固定了下來,共領五州十九縣。即通、薊、涿、霸、昌平五州和大興、宛平、良鄉、房山、東安、固安、永清、保定、大城、文安、武清、香河、寶坻、寧河、三河、平谷、順義、密雲、懷柔十九縣,又混稱為順天府二十四州縣。

薙 髮 令

滿族人居住東三省遼東地區,長白山下有三寶:貂皮,人參,烏拉草。以貂皮做衣遮體,” 以烏拉草做棉花保暖,以人參健體。冬天熊凶狼狠,人民在寒冬多受熊狼傷害。為了生存男人當時的髮做了辮子形態。

1. 貂皮做帽子;防凍,不透氣,一勞動就出一頭汗,一去帽天冷立刻凍成冰立馬生病。因而剃頭,一出汗用袖子往帽子裡一塞搓幾下即可。放把烏拉草在帽子裡防汗保暖。不長跳蟲。衛生。為生活剃髮。

2. 留兩小辮往脖子上一繞,一防冷,二保命,走夜路熊凶狼狠。熊狼多從後雙腳站立在人後拍肩膀,人一回頭,熊狼就咬人脖子,致命攻擊,辮在脖子上繞幾圈起保護做用,熊狼就咬不破唉喉嚨,留辮子為保命剃髮。。

這是滿族人在大自然條件下憑勤勞,勇敢,聰明和智慧求生存下獨有的髮型。一個能征服熊狼的民族,自然有能力統治中國300年。

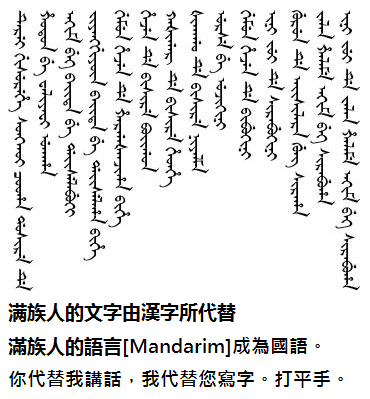

努爾哈赤統一東北,西北大漠,統一語言:國語[mandarim] 改良蒙古文為滿州文字。領60萬東北鐵騎擊敗明朝,大順國7,000萬軍馬而得天下。入主中原稱:大清帝國。

滿族人60萬東北鐵騎憑啥能大清一統天下。登上龍椅做皇上。[剃頭] 可為首功。一個髮型影響一個朝代。

滿族人60萬東北鐵騎是閃電戰部隊:大刀快馬,驅羊趕牛為糧草,兵強馬壯殺得明朝,大順國人昂馬翻血流成河。降城軍民必剃髮滿人髮型,起碼半年長不齊頭髮。即使滿人不在,明朝,大順國人一回來見您是降民也格殺無論。

攻佔一城,一城頭變髮落地。留髮不留頭,確保城池攻佔一座,就穩占一座剃頭者順民也。美其名和皇帝的髮型一致。唯不同滿人兩小辮,漢人一大辮之分。

儒家思想:髮膚受諸父母,損之為不孝,天地君親師五倫常理又要守,性命為要剃髮成為保命。

頭髮不能剃下就弁,要保留下來。形成髮筆文化藝術得到空前的發展。

髮多者:制筆塵

唐有張旭醉酒用髮作書美事;漢人剪髮後用其做筆塵以紀念先賢,實對朝庭的抵抗。

髮中者:辮子筆

滿州文字又有點像辮子,故有辮子文之稱;胡編辮子是對朝庭的一種扺抗。

[辮子筆] 一般四代同堂。祖宗髮为筆心柱,子孫髮为辮衣,有10人十個辮,18人有十八個辮。三相斗吊為:一印[祖宗名], 另一隻:玉貔貅。以求吉祥。

青少年髮用做髮筆又名文昌筆以求功名到朝庭考狀元做官。

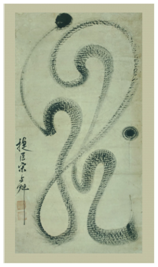

清光緒武狀元宋占魁[鉄打江山]是髮筆,善草書。

[髮書龍字]

鉄打江山(武筆一支)

祖宗笔:(籠中髮筆

一個同宗同族大祠堂:集體剪髮製髮毛筆,以示團結,生生不息,風調雨順,五穀豐登,人強馬壯,長春茂來奕世隆。

(龍衣,蟒袍筆)2支筆

胎毛者:嬰孩胎毛筆

這是大清一統中國在毛筆368種基礎上發展到371種。前無古人後無來者。

大清一統中國江山

大清一統中國文字[汉字] 唯將[笔] 轉为[筆]

大清一統中國語言[MANDARIM]

大清一統中國男人髮型[薙髮令]

大清一統中國人服装,長衫馬掛旗袍。[易服令]

大清一統中國毛筆至371种款式[張楊氏制筆] 。

順治

漢人十分重視髮式與衣冠服飾。《孝經》有言:“身體髮膚,受之父母,不敢毀傷,孝之始也”,漢人成年之後,除了必要修剪,不可隨意剃髮,男女都把頭髮綰成髮髻盤在頭頂。漢族傳統的服飾形式有交領、右衽、盤扣、對襟、系帶等特徵,日本、朝鮮、越南、琉球的傳統服飾也有部分這些特徵。

中國東北興起之滿洲人的風俗與漢人迥異,滿州人男性的傳統髮型是剃髮留辮,將頭髮編成一條長辮垂下,滿州人服飾以旗裝馬褂為主,特點有廠字對襟、盤扣等特徵。

1644年(崇禎十七年)闖王李自成率領大順兵入北京,大明崇禎皇帝殉國。滿清在明朝將領吳三桂的叛變下入關,隨即對佔領地區推行剃髮易服令,強迫漢人變換髮型為滿洲人髮型並穿著滿洲人服飾。因為髮式在漢文化中佔有重大意義,故引起不少漢人激烈反抗

起源

剃髮令的起源,據鄭天挺先生考證始于天命四年。(鄭天挺《探微 集》)此後清朝的那幾部開國史料,伴隨著後金軍隊攻城掠地的往往少不了剃髮這個詞彙:

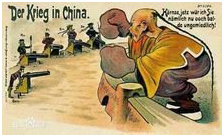

外國諷刺漫畫

天命六年,後金攻下遼陽,“生擒禦史張銓,其餘官民皆剃髮降”。不久遼東各地大小城池盡入金人手中,“官民皆剃髮降”。

天聰三年,後金攻至漢兒莊城外,明副將標下官李豐“率城內民剃髮出降”。

天聰三年,金軍進攻遵化,明中軍臧調元被擒投降,“遂令剃髮”。

天聰四年,後金軍降沙河驛,“招降城中人,皆令剃髮”。(以上見清太祖、太宗《實錄》)

張春本應是一個效忠新主的明朝降將,事情的轉折就因為他不肯剃髮

在清朝文獻裡,歸降叫做“剃髮歸降”,投降的百姓叫“剃髮降我之民”。攻下城池而官民沒有剃髮,就不算真的降服。明將張春的故事很能說明這個問題。

張春曾經是四萬明軍的統帥,在大淩河之戰中被後金俘虜。皇太極對勸降很有一套,後來的明將祖大壽、洪承疇這樣的大腕都是他勸過來的,對付張春應該有富餘。被俘當晚,皇太極就派人送來佳餚美酒,但為張春拒絕,還說了“忠臣不事二主,烈女不更二夫”之類的話。也難怪,如果派人送頓酒菜就能勸降一個統領四萬軍隊的明朝將領,那崇禎的天下真是到了拿根韭菜就能捅破的地步了,皇太極對這次失敗應該有心理準備。

此後,張春開始絕食,但求一死。三天之後,皇太極出馬,親自給他賜食,張春不知道是被感動還是實在太餓,開始吃飯,這就意味著他願意效忠了。如果事情照這樣發展下去,以張春的能力,他會是一個默默無聞效忠新主的明朝降將。事情的轉折就因為他不肯剃髮。

張春雖然同意了投降,但是死活不肯剃髮,皇太極無奈只好把他安頓在三官廟“恩養”。張春始終不願剃髮,最後死於廟中。

在東北很早就實行了剃髮的政策。天聰四年三月,阿敏示諭永平官民:“我兵久留於此,意在養民,以成大業。爾等妄意謂我將返,且間有不剃髮之人,是不知興師之意也。今爾等宜各堅意剃髮,有不剃者察出處死。”皇太極謂“所獲漢人,俱令剃髮” 。

強令官民剃髮易服的舉措引起漢人的普遍不滿,激起了漢人各階層人士的反對,導致了長期的政局不穩以至生靈塗炭。:“及有剃頭之舉,民皆憤怒,或見我人泣而言曰,我以何罪獨為此剃頭乎?”為了保持本民族的文化,許多人因此反抗滿清,或者寧願一死。不僅原先準備降清的人立即改弦易轍,連已經歸附的州縣百姓也紛紛揭竿而起,樹幟反清,由此引起的反抗以至於大規模的武裝鬥爭幾乎遍及全國。滿清對此進行了嚴厲的鎮壓。清兵在南方的屠殺,多因剃髮易服而起。滿清統治者自己也說道:“乃剃頭一事,又適為奸民藉口,以至變故叢生。”

在常熟,“清兵見未剃髮者便殺……名曰‘捉剃頭’”。常熟人民組織鄉兵,推崇禎信陽州知州、弘光兵部郎中嚴栻為首領,保衛地方,抵抗清軍,並尊奉活動在崇明島的明義陽王,一直戰鬥到九月份才被清兵的屠戮鎮壓下去。

因為薙發令的頒佈,南直隸常州府江陰縣告示曰:“豈意薙髮一令,大拂人心,是以鄉城耆老,誓死不從。”江陰人民以“頭可斷、發絕不可剃”的口號對抗清朝“留頭不留發、留發不留頭”的口號,由陳明遇、閻應元領導軍民抵抗,死守城池八十一日,閻應元最後留下辭世詩:“八十日帶發效忠,表太祖十七朝人物。十萬人同心殺賊,留大明三百里江山。”順治二年八月二十日,江陰城破,清兵大屠殺三日。

嘉定人民以“為我保此髮膚”的口號,抵抗清兵二十餘日。嘉定總兵吳志葵趁人民不滿時佔據縣城抗清,導致李成棟下令屠城,為嘉定三屠第一大屠殺之原因。

剃髮令傳到金壇,抗令者三四百人聚會,清鎮江知府從別處運來拒不剃髮者的首級威脅民人,聲言“一人不剃髮全家斬,一家不剃全村斬”。於是人民揭竿而起反抗,二十日後方被鎮壓。吳江鄉民因為不肯剃髮,殺縣令,遭大屠殺。

順治二年七月,田仰指剃髮為名在通州如皋海門起兵,活動在蘇北和長江三角洲。順治二年十月,原任陝西河西道孔聞謤(孔子後人)上書表示:孔子家族衣冠已經延續了三千年,希望能夠保持不變,免受剃髮易服。多爾袞回應:剃髮嚴旨,違者無赦。孔聞謤疏求蓄髮,已犯不赦之條,姑念聖裔免死。況孔子聖之時,似此違制,有玷伊祖時中之道。著革職永不敘用。

順治五年(1648年)金聲桓與李成棟以反對剃髮為理由之一而反清重投南明。黃州府廣濟縣民胡俊甫因居住鄉村,患病臥床,一度沒有剃髮,被發現後,胡俊甫被殺,其鄰居被重責,當地知縣也受牽連獲罪。

順治十年,京師逮捕了王玉、梁七子兩個因為扮演旦角而沒有剃髮的人,清廷因此下詔:“剃頭之令,不遵者斬,頒行已久,並無戲子准與留發之例。今二犯敢於違禁,好生可惡。著刑部作速刊刻告示,內外通行傳飭,如有借前項戲子名色留發者限文到十日內即行剃髮;若過限仍敢違禁,許諸人即為拿獲,在內送刑部審明處斬,在外送該管地方官奏請正法。如見者不行舉首,勿論官民從重治罪。”

在城市,曾有儒生戴上方巾參加廟會,遭官吏拘捕和處死。

李自成餘部降清後,因剃髮問題而再次起事。

順治十一年,針對“剃髮易服”引起社會矛盾、各地漢人抗爭此起彼伏的這種情況,時任大學士的陳名夏說:“留發複衣冠,天下即可太平。”此話不久之後成為其被處以絞刑的罪名之一。

經過幾十年的鬥爭,最終是滿清統治者取得了軍事勝利。漢族大部分生者都剃髮結辮,改穿滿族衣冠;堅持不願改換衣冠者要麼被殺,要麼逃到海外,要麼遁入空門,帶發修行。

剃髮原因

清朝滿族統治者推行“剃髮易服”的原因:一般認為,滿族統治者希望通過剃髮易服來打擊、摧垮廣大漢族人民尤其是上層人士的民族精神;保持滿族的統治地位,保持滿族不被漢族同化。後來的歷史表明,滿族統治者的這一措施基本達到了預期效果。漢人逐漸淡忘本民族服飾,習慣了滿族的髮式和服裝。到辛亥革命推翻清帝國,號召民眾剪去辮子時,仍然有許多人不願意剪,其中原因之一就是害怕剪去辮子後被官府殺頭,可見“留頭不留發,留發不留頭”的“剃髮易服”政策對漢族影響極深。

“剃髮易服”是清初主要的社會矛盾之一。針對當時各地漢人的抗爭此起彼伏的情況,當時的陳名夏曾說過:“免剃頭複衣冠,天下即可太平”。然而不久他就因為說了這句話而家破人亡。

1644年,這是中國歷史上“天崩地裂”的一年,這年3月,李自成北上攻取燕京,崇禎帝自縊殉國,李自成派唐通招撫山海關總兵吳三桂。吳三桂經過考慮,決定歸順新朝,並回京朝見“新君”李自成,在回京途中,因聽聞家產被抄,愛妾被虜,所以改變初衷,回師山海關,襲擊唐通部。李自成聞訊,決定征剿吳三桂,21日,雙方激戰山海關,22日晨,吳三桂情勢危急,帶隨從沖出重圍,至關外向駐紮在關外覬覦已久的多爾袞部剃髮稱臣,歸降滿洲軍,雙方合兵。26日,李自成敗退回北京,旋即西撤,清軍入關,“定鼎燕京”。

推行過程

入關之前清兵入關之前,為了易於辨識順逆,便已強迫被征服或投效的漢人剃髮易服,如1631年(明崇禎四年,後金天聰五年)皇太極在大淩河之役勝利時令“歸降將士等薙發”。1623年(明天啟3年,後金天命八年),即規定了官民帽頂制度;1632年(明崇禎五年,後金天聰六年),規定了服色制度。1636年(後金崇德元年),皇太極明令:“凡漢人官民男女,穿戴要全照滿洲式樣……有效他國衣冠、束髮、裹足者,重治其罪。”滿人在天聰、崇德年間攻打李氏朝鮮時,也曾要求朝鮮人剃髮易服。較早投效滿清的漢臣如李永芳、孔有德、祖大壽、洪承疇等也都剃髮改裝。

第一次推行

1644年(順治元年)四月二十二日,清軍在一片石打敗李自成大順軍,進入山海關,即令城內軍民薙發。[7]即入關的第一天就下令剃頭。

五月一日,攝政王多爾袞率兵過通州,知州投降,多爾袞“諭令薙發”。

五月初二,多爾袞進北京,要求“投誠官吏軍民皆著薙發,衣冠悉遵本朝制度”,正式下達剃髮和易衣冠的法令。此後數日又多次頒佈命令,要求漢人薙發易服作為效忠的標誌。

此令引起漢人極大的反抗,如京東三河民眾就起事反對剃髮。多爾袞隨即在五月二十四日下令暫緩薙發令。迫使滿清統治者暫緩剃髮易服的主要原因是當時天下未定,抵抗者眾多,南明政權仍在,故而暫時妥協。

第二次推行

1645年(順治二年)五月,清兵進軍江南,佔領弘光政權首都金陵,統治初步鞏固,多爾袞於五月二十九日重頒薙發令。

六月初五日,多爾袞給江南前線總指揮多鐸下達指令:“各處文武軍民,盡令剃髮,儻有不從,以軍法從事”。要求在江南推行剃髮令。

六月十五日,通告全國軍民剃髮。下令各地限公文到達的十日內完成剃髮,違令者死。地方官員如果上奏反對,“殺無赦”。當時有“留頭不留發,留發不留頭”的口號流傳,在福建還流傳著“留發不留人,留棺不留屋”的說法。有記載稱當時的剃髮匠背著擔子在街上巡視,看見蓄漢族傳統髮髻的人就上去抓住強行剃髮,稍有抵抗,就當場殺掉,把頭懸掛在竿上示眾,所以後來的剃髮挑子後面都豎著一根竿子。

六月多爾袞頒佈薙發令時,對於漢人之衣冠服飾,也要求更換,但未嚴令實施期限,“許從容更易”。然而沒過多久,在七月初九日時,又下諭“官民既已剃髮,衣冠皆宜遵本朝之制”,於是衣冠之禁也與剃髮同樣嚴厲了,因為不改衣冠而遭屠戮者也同樣多。

實施對象

剃髮易服政策的實施對象,包括滿清政府統治下的各族人民,除下列可免剃髮易服者外。此外,民間還有“十從十不從”的傳說,然而此說並未見於正式命令或明文規定。

可免剃髮易服者

剃髮僅針對男性而言,女子不需要剃髮。不是所有民族都要變更髮型服飾,清政府對其他滿漢以外之民族用“因俗而治”的方式處理[33]:蒙古厄魯特與喀爾喀不用;維吾爾族四品以上的伯克才要;藏族就只有藏軍需要。朝鮮人最初也需剃髮,在該國成為屬國後,努爾哈赤為籠絡朝鮮人下令其無需剃髮。

另外,和尚、道士也可以保留原有的髮型服飾,因此當時許多人以出家的方式反抗剃髮易服。

“十從十不從”的傳說

民間流傳“十從十不從”(亦稱““十降十不降””)之民謠,“從”指服從滿清統治,按照滿清的規矩辦;“不從”指依舊按照明朝漢人的規矩辦。最常見的內容版本為:

身著漢服的乾隆帝像

男從女不從:男子剃頭梳辮子,女子仍舊梳原來的髮髻。

生從死不從:生前要穿滿人衣裝,死後則可服明朝衣冠。

陽從陰不從:既然“生從死不從”,陰世的事,像做佛事超度等,都仍按漢族傳統佛道教習俗辦理,不從旗人習俗。

官從隸不從:當官的須頂戴花翎、身穿朝珠補褂馬蹄袖的清代官服,但隸役依舊是明朝的紅黑帽打扮。

老從少不從:孩子年少,不必禁忌,但一旦成年,則須按旗人的規矩辦。

儒從而釋道不從:即在家人降,出家人不降。在家人必須改穿旗人的服裝,並剃髮留辮。出家人不變,仍可穿明朝漢式服裝。

娼從而優伶不從:娼妓穿著清廷要求穿著的衣服,演員扮演古人時則不受服飾限制。

仕宦從婚姻不從:官吏管理按清朝典制,婚姻禮儀保持漢人舊制。國號從官號不從:國號由明改成清,但官號沿用明代的六部九卿,總督巡撫等。

役稅從文字語言不從:差役稅捐,悉從滿制。但文字語言不改,仍用漢語。

“十從十不從”只是民謠,未見於正式命令或明文規定,其中頗有含糊、重複、矛盾之處,對其內容和含義往往有不同解釋。如另一版本有“官從民不從”一條。而每一條具體所指,到底是廣義的風俗制度、還是具體的服裝髮式、還是都包括,並沒有明確說法和統一標準。比如:

最後兩條“國號從官號不從”、“役稅從文字語言不從”明顯與服裝髮式無關。

第八條“仕宦從婚姻不從”也有解釋成婚禮時新郎穿旗人的禮服,女子則依舊穿明朝的鳳冠霞帔的。

第一條“男從女不從”,指女性可“不從”;第七條“娼妓從而優伶不從”,娼妓一般為女性,又必須“從”,兩條互相矛盾(不過也有可能剃髮與易服是分開來說的)。

第七條“優伶不從”,然而順治十年,京師逮捕了兩個因為扮演旦角而沒有剃髮的人,清廷因此下詔:“剃頭之令,不遵者斬,頒行已久,並無戲子准與留發之例。”可見優伶(戲子)亦沒有被允許留發。

有人認為這是出於明降臣金之俊或洪承疇的建議而制定的政策,然而這種說法沒有充分根據。

也有學者認為,並無這樣的政策,只是由於女子不常出門、棺殮別人不易見到等原因,所以這些地方能夠保存部分漢族傳統。

因為“十從十不從”而得以殘留的漢族服飾,也受到統治當局主流服飾的衝擊而逐步滿化。

髮式標準

滿人男性的傳統髮型是把前顱、兩鬢的頭髮全部剃光,僅後顱留下頭髮,編成一條長辮垂下,這在多本書中都有記載。如萬曆二十三年(1595年),朝鮮使臣申忠一路過赫圖阿拉,在《建州紀程圖記》一書中詳載:“女真習俗都剃髮,只留腦後少許,上下二條結辮以垂。除上唇鬍鬚只留左右十餘根外,其餘都鑷去”。1644年,日本商人竹內藤因海難在北京旅居一年,著成《韃靼漂流記》,載:“他們的人都剃頭,把頭頂上的頭髮留下來,分成三綹編成辮子。他們男子把唇上的鬍鬚留下來,把下麵的剃掉。無論是大官、小官和老百姓都一樣。”海外散人著《榕城紀聞》:“剃髮,只留一頂如錢大,作辮,謂之金錢鼠尾”。

清朝不同時期的髮式標準,鼠尾→蛇尾→牛尾的演變

值得注意的是,清朝統治者在頒佈剃髮令時所要求的剃髮標準,並非現今人們在電視清裝戲中常常看到的只剃半個頭的樣式,史實是把頭髮全部剃光,只留銅錢面積大小的一片頭髮。只剃前半部分頭髮的髮型到清末清廷衰弱後才慢慢出現,而這種髮型如果放到清初則是死罪。因為清初推行剃髮易服時規定“剃髮不如式者亦斬”,即使剃了頭髮,但剃的頭髮太少,留的頭髮太多,仍要斬首。順治四年,滸墅關民丁泉就因為剃髮不夠多而被殺,他的家人、鄰居、當地官員也都受牽連獲罪。當時的男子不得不“五天一打辮,十天一剃頭”。

故而,清初時髮型普遍為金錢鼠尾式。清中葉後,出現了留發越來越多的趨勢,如日本《清俗紀聞》一書,其中《冠禮》卷的繪畫中,一側背站立的教書先生頭頂蓄髮,編一長辮垂於後背,其長度已達腰部,辮尾有發帶系結,其中蓄髮部分從清初的一個銅錢大增加到了四五個銅錢大,但仍然遠少於清末及現在清裝劇留半頭的髮型。

根據1793年訪問中國的英國使團隨團畫師威廉-亞歷山大的寫實畫稿,可知遲至1793年(乾隆五十八年)時,清人所留頭髮仍然極細極少,與現今清裝戲中的髮型不同。

服飾標準

清廷在1652年確立官服的最終標準,見於《服色肩輿永例》。

服飾標準

國立故宮博物院收藏由宮廷畫師焦秉貞於康熙三十五年(1696年)所繪四十六幅耕織圖,圖中婦女野老和平民工農的裝束,與明代無異。圖中農家男子雖將髮際線推高,但皆露頂椎髻,並沒有人結髮辮。此圖是清聖祖看過後才令刊刻。此外,清初畫家王翬主持繪畫的《康熙萬壽圖》十二大卷、徐揚主持的《乾隆南巡圖》十六大卷,以及徐揚的《姑蘇繁華圖》,江南一帶平民服裝式樣,仍然保持晚明固有風格,這些古董文物被史學家認為是清代“官降民不降”之證物。亦有人認為這是繪畫界常見的崇古、擬古現象使然,即畫家常在繪畫中模仿前代著名畫家,而不顧現實中的實際情況如何。

清朝雖然改換了滿族服飾,但衣服所用材料和圖案則受到了明朝漢人及中原華夏漢人傳統文化之影響。滿族在關外的傳統服飾簡樸,材料也多用貂皮、東珠等關外土產,進關後則大量採用漢族的絲綢錦緞。清朝官服上的補子沿襲自明朝(不同于明朝,“補子”被分為兩半),慶典時王公大臣所穿蟒袍的圖案也承襲明朝而來。此外滿人服飾也從關外時期利於騎射狩獵的緊窄樣式,演變成與漢人服飾相近的較為寬鬆樣式。入關後的改變被認為是受到中華文化影響。清朝始終未改服飾制度,被認為在漢人文化影響下,使原本滿人服飾瘦窄的風氣蕩然無存,這種現像被認為是文化融和使然。

清朝雖然禁止穿漢服,但皇帝本人、或其親近之人得到特許者卻可不受此令限制。雍正尚未繼位時,已令畫家為自己繪製了多幅漢服畫像,畫中不但自己身著類似漢服的服裝,其他人物也身著漢族傳統衣冠。繼位後亦是如此。如《十二月令圖》、《十二美人圖》、《胤禛行樂圖》、《雍正耕織圖》等。乾隆也曾多次詔令當時的畫家名手為他繪製漢服畫像,如《清高宗秋景寫字圖》《喜晴圖》《松石流泉間閑圖》《觀畫圖》《行樂圖》《臨項聖謨雪景圖》。

乾隆年間,曾有人勸清高宗恢復漢服。高宗本人喜愛漢服,當時的滿族老臣對此不滿,表示:“皇上於漢誠似矣,而于滿則非也。”最終高宗下令不可恢復漢服,“衣冠不可輕言改易”“不為獲罪祖宗之人”。當時雖然皇帝可以穿著漢服入畫,普通百姓如想模仿卻是大罪,如德清李某之子,請人畫了一副自己身著漢服的畫像,消息傳開後有人去官府告發,官府克日就要提訊,某子到處賄賂,花費了數千兩銀方得無事。

後續影響

明清時期反清鬥爭:起兵反抗清朝統治者甚多,而起事者往往都反對“剃髮易服”政策,以“束髮複衣冠”號召人民響應。

1650年代後,鄭成功起兵抗清,清朝多次與明鄭政權和談,但從鄭成功以至鄭經,始終堅持:一、以朝鮮和琉球模式成為外藩。二、不剃髮,臣民保持明朝衣冠。此外每次談判,鄭方尚提出各種不同的其他條件,譬如鄭成功要求割三省之地,鄭經則要求“鄭氏世居臺灣不登岸”等。然而剃頭問題始終是明鄭與滿清雙方關注的條件之一。

1672年(康熙十二年)三藩之亂時,吳三桂用束髮複衣冠相號召,所過郡縣俱令剪辮,頗受人們擁護,不到半年就佔據了半壁河山。

1721年,臺灣爆發朱一貴事件,朱一貴起兵反抗清朝統治,攻下臺灣府城(今台南市),建國號大明,年號“永和”,且廢除滿服、長辮剪斷,恢復明朝時的服裝及傳統漢人的髮式。朱一貴登基時頭戴通天冠,身穿黃龍袍,以玉帶圍之。但官員爵位封得太多,衣服一時準備不及,只好向戲班索取戲服代替,而仍然不足,出現頭戴明朝帽,身穿清朝衣的景象。此外,林爽文事件和戴潮春事件中,起事者和附從者均有“留發”現象。

1851年,太平天國革命時期,起事者回復蓄髮,並以此作為反對滿清王朝的旗標。太平天國在反“清妖”的檄文《奉天討胡檄布四方諭》中不但列舉了滿清政府對漢族人民推動的種種殘暴罪行,並以一段文“夫中國有中國之形象,今滿洲悉令削髮,拖一長尾於後,是使中國之人變為禽犬也。”表示剃髮易服使中國人變為禽犬。清朝官方則對太平軍留發的行為非常痛恨,稱之為“發逆”、“長毛”。

與外國人的接觸

19世紀,西方用“豬尾巴”(pigtail)來稱呼中國人的辮子。“Pigtail”一詞在英文中原來並無貶義,但隨著中國形象日益下滑,本來就顯得奇特的辮子,逐漸成為西方人嘲弄、侮辱的對象。一些英美文人將“pigtail”拆開變為“pig's tail”,日本媒體也隨之用“豚尾”來特指中國辮子,更稱中國人為“豚尾奴”,辮子成了“豚”(豬)的標誌,野蠻、落後的象徵。剃髮留辮被當作陋習,如在1895年馬關條約後處於日本統治下的臺灣,薙發與纏足、吸食鴉片並列為臺灣三大陋習之一。當時中國留洋的學生頗多因此受外國人侮辱者,這也成為清末興起剪辮風潮的誘因。時至今日,仍有西方人認為辮子是中國人的標誌,即使在一些反映當代的影視作品中,仍不時出現長辮、長袍馬褂的中國人形象。

清末剪辮風潮

清亡之前出現了剪辮的芻議。率先剪辮的是海外華人及留學生。1898年1月(農曆除夕),新加坡華人組織華人剪辮會,並登報倡議集體剪辮,引起了很大的轟動和爭議。贊成剪辮的理由有:辮子不雅;辮發一般不洗,會發臭;辮子容易絞到機器裡很危險;辮子像禽獸的尾巴;辮子像鐵鍊,等等。主張維新的康有為也向光緒帝建議過剪辮。留學生回國,便將剪辮的風氣帶回了國內,主要流行於新兵與學生中,但此種做法在當時仍然有“易服改元,革命排滿”之嫌,沒有更多的人敢於去冒這個風險。有些留學生回國之後,甚至不得不裝上假辮子。1905年北京警務省敕令天津員警署所屬憲兵悉“行斷發改著洋服”,也擬定“派遣外國之委員,概行斷發洋裝云云”,唯當時慈禧太后仍在世,在保守勢力反對下仍未全面實施。鑒於學界和軍界剪辮成風,各級政府多次下令禁止剪辮,然而令行而禁不止。1907年5月6日,清中央政府首次下達禁止剪辮的嚴厲命令,經學部奏准,嚴禁學生、軍人剪辮,其中學生“一經查出,即當諮明學部,分別懲處”;軍人“如有不遵定制,改用他裝,以及剪去髮辮等事,無論官僧、兵丁,均即斥革”。但形勢變了,此時清政府已經無力像清初那樣控制人民的髮型,即使在清政府內部,也出現了贊同剪辮的一股勢力,如陸軍部尚書蔭昌、民政部尚書肅親王善耆、外務部尚書鄒嘉來、度支部尚書載澤、法部尚書戴鴻慈等均支持剪辮。1909年時任軍諮大臣的載濤(光緒之弟)更是提出:“非剪髮易服,不足振起全國之精神”。1910年10月諮政院通過剪辮易服案,廣東更先此一步,官民爭相剪辮。

臺灣在1895年割讓日本後,薙發似乎未如纏足、吸鴉片一樣,受日本人嚴格取締,但一些臺灣人會主動剪去辮子,服裝也產生了變化,逐漸可見到滿式(旗袍)和日式(和服(混穿的組合。。但有另一種說法是,日本曾為除去臺灣人對清國情緒聯繫,曾厲行“斷發”及“放足”規定,不過反引來臺灣百姓的掙扎及反抗。

中華民國

1911年辛亥革命推翻清朝,1912年宣統帝退位,清律廢除,大多數中國人(包括滿人)剪去辮子,只有少數人仍堅持留辮,如保皇派張勳率辮軍、學者辜鴻銘等,以表示對清朝的效忠。也有一些民眾害怕剪辮會被官府斬首,不願剪辮。總體而言,“髮辮之所由來,由於滿洲之入中原”,“髮辮之消除,亦與滿洲而俱盡”。然而,經過二百多年的影響,滿人服飾,諸如旗袍、長袍馬褂等,卻保留了下來,經過西式裁縫改良,成為部分中國人與外國人認知的中華傳統服飾(所謂“中國衫”、“唐人衫”、“唐裝”)。

中華民國臨時大總統孫中山于1912年3月5日頒佈《大總統令內務部曉示人民一律剪辮文》雲“滿虜竊國,易吾冠裳,強行辮發之制,悉叢腥膻之俗,當其初,高士仁人,或不屈被執,從容就義;或遁入淄流,以終餘年,痛矣!先民慘遭荼毒,讀史至此,輒

用傷懷!嗣是而後,習焉安之,騰笑五洲,恬不為怪。”“滿虜竊國而強行腥膻之俗,使先民慘遭滿族荼毒”。廢除服制禁令後,有民眾“頭戴方巾,身穿明代古裝,腰佩龍泉寶劍”以表支持革命者有之,亦有腦後垂辮以明“復辟”之心者有之。但西服卻在其中脫穎而出,成為當代中國人的普遍裝束。同時旗人袍服暫時走向沉寂。

民國元年七月,參議院公佈男女禮服,其中男子禮服大體有兩種,一種為西式服裝,另一種則是沿用滿裝的長袍馬褂。北伐之後,則規定為中山裝和長袍馬褂兩種。女子禮服類似,仍然沿用滿裝的立領、對襟、盤扣等特徵。

孫中山辭世以後,中華民國政府在民國十八年(1929年)公佈國家禮服規定,男子為藍袍黑褂,女子則分為藍長袍和藍衣黑裙兩式。中華民國採取袍褂為禮服,執政當局採用的理由是因俗制禮,以及注重可行性。1945年國民政府遷台以後,國府發動“去日本化”與“再中國化”的政策,從語言、文字,居家,服飾進行全方面的“文化再構築”。使許多女性把嫁妝衣服修改成旗袍,來表達對祖國的認同。但此熱潮在二二八事件發生後便迅速沈寂,二二八事發期間曾發生過穿旗袍者遭攻擊的現象。臺灣文化人曾評論旗袍是中國受滿清奴化的象徵,但類似異議於臺灣白色恐怖時期沈息。。至中華民國第十屆總統陳水扁上任後頒華總一義字第 09200105560號令,正式廢止服制條例。。

2008年9月,中華民國第十二屆總統馬英九穿長袍馬褂祭孔,被親綠人士譏為“夷狄祭孔”。。但亦有人認為這是感受中華文化尊師重道的禮節。。此外,臺灣各地孔廟祭孔禮俗本有些微差異,如台南孔廟祭孔便以旗袍為主要禮服。[66]。目前中華民國教育部歷史學習網中描述漢族受迫害而穿起滿族衣服為漢族“改正朔,易服色”的傳統習俗

列為“滿漢融合”之內容。當今臺灣社會西化已深,長袍馬褂除非出席重要典禮、儀式做為傳統禮服外,已甚為少見。

中華人民共和國

1949年以後,穿長袍、馬褂(除了部分身在海外的國學家如錢穆)和西服的人已經很少了,穿中山裝的人越來越多,以後更是形成穿中山裝的熱潮。

1966年開始的為期十年的“文革”期間,西服和旗袍被定為“四舊”。紡織品和服裝的生產也受到極左路線的影響,很多受嶺南人們歡迎的服裝面料和服裝款式被莫名其妙地戴上了“四舊”的帽子,有些花色品種被批判為反動圖案。稍稍鮮豔一點的穿著,就被指責為“追求資產階級生活方式”。

2001年在上海舉行的亞太經合峰會,會後領袖代表所穿著的服飾,雖稱為“唐裝”但實際上和唐朝沒有什麼關係,是由滿式馬褂經西式剪裁改造而成。

進入21世紀後,服裝的禁忌逐漸寬鬆,當今中國社會有部分人士主張恢復漢服,社會各界對於“漢服”之定義以及漢服運動之內涵亦有異見。在現代中國服裝高度西化影響下,漢服尚未能成為主流。2008年,中國政府官方網站的五十六民族服飾頁,以漢服女裝的圖片作為漢族服飾。同時,亦有人自稱清室後裔,在日常生活中恢復剃髮、結辮、穿著馬褂的滿族習俗。且有學術名人閻崇年主張“剃髮易服是民族文化的一種交流形式,不能上綱上線”,遭反對者攻擊,使學術問題轉變為治安問題而萌發為中國知名爭議。

在中國許多地區,對於男性理髮的用語至今仍經常稱之為剃頭。中國許多地區至今流傳著“正月不剃頭,剃頭死舅”的習俗,據傳與剃髮易服有關:“死舅”其實是“思舊”,思念舊國明朝;當時人民不願剃髮,思念故國,以此習俗作為抵抗滿清政策的一種形式。

後世評價

1904年孫文作檄文《中國問題的真解決》:明朝末葉,中國發生大內戰,滿洲人利用那個千載難逢的機會,用蠻族入侵羅馬帝國的同一種方式,突然襲來,佔領了北京。這是一陸肆肆年的事。中國人不甘心受外族的奴役,便向侵略者進行了最頑強的反抗。滿洲人為要強迫中國人屈服,便殘酷地屠殺了數百萬人民,其中有戰鬥人員與非戰鬥人員、青年與老人、婦女與兒童,焚燒了他們的住所,劫掠了他們的家室,並迫使他們採用滿洲人的服飾。據估計,有數萬人因不服從留髮辮的命令而被殺戮。幾經大規模流血與慘遭虐殺之後,中國人才終於屈服在滿清的統治之下。

學者、明史專家黃仁宇認為:

在長江下游立即引起反抗的近因出於薙發令。對男子的理髮作規定,原來是中國的老傳統,明代即規定頭髮挽轡,以針插在腦後;滿洲人則將頭髮之前部及於腦頂剃去。1645年新朝代命令全國男子一律照辦,限10天之內辦畢,如不照辦則是違抗天命。漢人越覺得薙發為一種被奴辱的處置,而滿洲人執行命令的態度也越強硬,好像大帝國的出處全靠臣民遵命與否,而一切存亡去就之間全靠剃頭刀作主宰。一位翰林學士私下裡議論這政策,立即被判殺頭罪,只因他與皇室接近沾恩以絞死執行。究竟有多少人決定寧死不願在這命令之前屈服,無從什算,因為這薙發的問題也和其他抗清的原因混為一體。他亦表示:從另一方面講,滿清人與華北漢人在容貌上很難區別,同時他們有心漢化。除了強迫執行外表上及儀禮上對新朝廷之臣服外,他們也不另外生事,構成種族間的軒輊。

2006年評論家曾節明認為:

滿清268年的歷史,完全毀滅了漢族的服飾與髮式,兩百多年下來,極大地消蝕了漢族人的民族精神,使漢族人徹底淪為亡國奴。從這些歷史罪行證明了,滿洲人對漢族實行了大滿族沙文主義。

國外評價

清初,若干朝鮮文人私下寫作時仍以崇禎年號紀年,以穿著明朝衣冠感到自豪,對於漢人順從滿族服飾相當鄙視。朝鮮人曾私下把清人叫做“夷虜”,把清使叫虜使,把清朝皇帝叫做“胡皇”。

1732年,日本江戶儒臣林春勝、林信篤著作《華夷變態》一書,序文中說“崇禎登天”之後,

大抵元氏雖入帝中國,天下猶未剃髮,今則四海之內,皆是胡服,中華文物蕩然無餘,先王法服,今盡為戲子軍玩笑之具……陷虜,唐魯才保南隅,韃虜橫行中原,是華變於夷之態也。

注意到中國政治版圖改變,漢人滿化。

近代法國作家、法蘭西學院院士阿蘭·佩雷菲特在《停滯的帝國︰兩個世界的撞擊》中寫道:

這些中國教士的壓抑心理:他們現在的身份使他們不能留長髮。但任何一個中國人都必須在腦後留一條辮子,這是滿人的規定,違者有死罪。只有李長得像歐洲人,因而他可以不遵守這條可怕的規矩。巴羅認為滿人的做法堪稱政治上的傑作,這對一個半開化的民族來說是難能可貴的。為樹立起自己的影響,他們採取了十分靈活的實用主義態度。被漢人召來鎮壓一場造反運動的滿人把自己的頭頭推上了空缺的皇位。

他們採用了中央帝國和天朝的官僚體制的模式。奇怪的是他們僅限於強迫別人留他們那令人屈辱的髮式:頭剃光但留一條辮子——後來漢人把辮子塞在帽內,並一有造反行動就把它剪掉。今天我們知道這些說法全是錯的。滿清初期,他們表現得非常兇殘。建國後的最初幾年,整批整批的百姓遭到屠殺。強迫留辮子引起了騷亂,結果都被鎮壓在血泊之中。當我們這些旅行者企圖概括或探測未來時,他們的觀點並非總是正確的。與他們的看法相反,最初滿人表現得十分野蠻,慢慢地漢文化才占了上風。

1911年10月10日,幾乎純屬偶然,一個陰謀在漢口的法國租界得逞了。駐軍投向起義者,革命迅速地蔓延開來。漢人把滿人從1644年以來強迫他們蓄留的辮子剪了下來,作為解放的象徵。

曾親身參與太平天國的前英國軍官呤唎在《太平天國革命親歷記》中寫道:

為了徹底消滅愛國情緒,滿洲人強迫被征服的中國人剃去他們從古以來就作為珍愛裝飾的長髮,強迫他們垂辨,並採用韃靼服裝,違者處死。據說,寧死不肯忍受這種民族屈辱的人有千千萬萬。變更民族裝束在一切征服手段中是最明顯最能壓制人的;這無疑是粉碎中國人民精神的有效方法。凡不肯忍受的就失去了頭顱。太平軍和滿清政府奴役下的中國人之間最突出的,最使外國人注意的對照,就是他們的外貌及裝飾的截然不同。

中國人向來被認為是面目愚蠢、裝飾惡劣的民族;而使面容變醜的剃髮不能不說是造成這種情況的主要原因之一。我常去訪問附近的村莊,以調查村民對太平天國的統治有什麼感想。我很高興見到他們在各方面都十分滿意,尤其使我感動的是他們都樂於留發,這是太平和自由的標記,跟滿洲人及其強加在漢人身上的剃頭蓄辯的奴隸標記恰成對照。

由薙髮令創造的毛筆。在慶祝香港回歸祖國20周年:張虹霓毛筆藝術和鄧榕生書法作品。普天同慶時展出,香港人有福,虎門人有福,中國人有福,老外也有眼福,長知識增見聞。

徽 稿

香港執行[薙髮令]那個英國給剃了頭?(文字500至1,000字歡迎用英文)

虎門執行[薙髮令]由那條村開始?(文字500至1,000字)

如一經選用,薄酬:香港幣壹萬元整。(2017年6月1日至2018年6月1日)

剪髮趣聞----理髮師為毛主席刮鬍子不小心弄流血 毛主席說了4個字,銘記一生

毛主席的理髮師錢水桃,21歲時作為一名公安機關的理髮員,在杭州酒店招聘理髮師時調入酒店,與不少外國嘉賓理過髮。2年多後的1958年,小錢突然接到任務到武漢東湖賓館為在那裡開會的首長理髮,到了才知道,要理髮的是毛主席。從此,小錢成了毛主席的最常用的理髮師。為毛主席理髮7年,錢水桃親自設計了毛主席的髮型,經典的大背頭,這是小錢在1959年國慶日前為主席設計的,主席理髮後說看起來“起碼年輕了10歲”。這成了小錢一生無上榮耀(小錢理髮後毛主席照的標準照)7年理髮刮鬍子,難免有失手的時候,據毛主席的貼身警衛員封耀松回憶,一次,毛主席乘專列去武漢視察,快到站時,封耀松提醒主席“刮刮鬍子吧”。毛主席正在看報紙,摸了摸下巴說:“好吧,快一點。封耀松忙叫來理髮師小錢,告訴他抓緊時間。小錢回憶,在以往,毛主席理髮一般不超過10分鐘,而刮鬍子更快,5分鐘以內。(為毛主席理髮的工具)這次在行駛的火車上刮鬍子,時間更短。但是,不知道是警衛員催得急,讓小錢緊張了,還是行駛的火車來回晃動不安全了,這次小錢收起來刮胡刀的時候,意外發現上面有了血跡。主席用手摸了摸嘴唇,也發現手上有一點血跡。封耀松一看嚇了一跳,看了一眼小錢,小錢難過得頓時哭起來。然而毛主席卻說:“沒得關係。”然後隨手在報紙角上撕下一小片,隨手貼上了嘴唇傷口處,一幅若無其事的樣子。毛主席知道不是小錢的錯,一點沒有責怪,反而安慰他,繼續用他來為自己理髮,這讓小錢感念一生(錢水桃)多年後,封耀松接受媒體採訪時說出了這個感人細節。他說,毛主席用報紙貼傷口,宛若鄰家農民伯伯一般自然親切。他說,他跟了毛主席當了9年的警衛,在他眼中,毛主席不是高高在上的領導,他“永遠是這般樸素、平易近人”

香港毛筆博物館

地址:九龍土瓜灣道明倫街22A號地下 電話:23664677

電郵:hkcwbm@gmail.com綱頁:www.bma.org.hk